Il nuovo territorio di scorribanda con Trux (Roberto), Nino, Ennio e Durigon, era tutta la fascia compresa tra i piai della Vignetta fin dietro le caserme, il convento dei frati, il prato dei selvàreghi (i già menzionati contadini) fin su al cancello della villa Vescovile1, attraversata da nord a sud dalla trincea murata della vecchia strada dismessa che arrivava quasi fino al piano della Favola, incrociando la ferrovia che l’aveva segata, dietro villa Campana. Fin qui si arrivava spesso, affascinati da quel tempietto anteriore che riuscivamo a intravedere da distante, solo di sghimbescio, dietro il cancello, una volta giunti in fondo a San Lorenzo2. Sul retro di Villa Morassutti3 giungevamo invece ansimando e in tensione, pronti a scappare, perché la casa colonica lì appresso era abitata da un altro mezzadro feroce noto per i cani tremendi pronti a sbranare chiunque si avvicinasse. I genitori ce lo rammentavano sempre e ciò nonostante non sapevamo rinunciare e tornavamo ogni tanto alle ville per spiare le pietre, le statue dei giardini anche se la loro severità un poco ci intimidiva. Il mito della ‘caccia selvaggia’, ingigantito dai racconti di mio nonno che mi diceva di aver sicuramente intravisto i can de sboldrik, mitici crudeli protagonisti della caccia4, diventava allora il fulcro dei miei pensieri mentre il sangue preoccupato già mi rimbombava nelle orecchie.

Facevamo le nostre capanne sfruttando le rovine ovest della vecchia strada del convento (oggi via dei Frati). Essendo molto stretta, era facile raggiungere gli alberi sull’altro lato e trovare il modo di infilare, su qualche forcella, lunghi rami di nocciolo sulla cui trama tessere ramaglie meno nobili di frassino o acacia, stando attenti a non ferirsi troppo. Con spine di ogni tipo si prendeva per forza confidenza e ci facevano più male le ramanzine delle madri preoccupate dei vestiti rovinati che i segni immancabili su gambe e ginocchia che ne erano perennemente segnate. D’altronde non ci si lamentava mai per i dolori procurati dal gioco [per cadute, escoriazioni, storte e via dicendo] che correvano il rischio di essere incrementati al volo da qualche papina [leggi sberlone] al grido di «sta a casa, laʃerón, che no te sucéde gnént»! o da un «benón, cusì te impara a star a caʃa toa» dall’analogo significato.

Si costruivano ‘armi’ di ogni tipo per le nostre guerre campestri. Archi e frecce si facevano con le verghe di nocciolo che sono drittissime; i più raffinati bilanciavano il posteriore inserendo piumette di gallina ma ci vuole arte. Per i tirasassi si cercavano forcelle tra i rami del corniolo o nelle siepi di bosso; poi occorreva procurarsi una peza de curame (lembo di pelle conciata) e una cameradaria smessa da qualche bici (ma in buono stato5). Il fissante per eccellenza era la rasa, la resina dei pini e dietro le caserme ce n’erano in abbondanza e profumavano l’aria. Allora si andava col borsolot e si passavano tutti in cerca dell’essenza pregiata: se ne trovava di vecchia, di color giallo e ambra, che si scagliava facilmente e di quella nuova, rossastra quasi in fermento. Con un fuocherello si fondeva il tutto e rimaneva pronta all’uso; si poteva persino masticare ed aveva un sapore forte e amarognolo, tenuta in bocca diventava molle e si poteva usare per qualche fissaggio provvisorio; quella molle e granulosa la spalmavamo anche sulle ammaccature e serviva pure a togliere le ris-ce dalle mani per una tradizione mostratasi poi corretta; per i fissaggi definitivi, diventava come il mastice se mescolata con un po’ di cera d’api che trovavamo facilmente. Cerbottane di sambuco invece non se ne facevano ormai più essendo state sostituite dai nuovissimi tubi di ferro da elettricista presi ‘in prestito’ dai cantieri delle nuove case in costruzione. Fusti del medesimo arbusto si usavano ancora per gli zufoli a tiro e per le pompe ad acqua, arma che ero abile a costruire.

In capanna non ci si preparava solo a battagliare ma si suonavano, ad esempio, le foglie d’edera – ce n’era moltissima – e anche i fili d’erba tenuti tesi tra i due pollici uniti delle mani, raccolte a far da cassa armonica alla semplicissima ancia; o con le labbra si facevano vibrare le foglie de casia, di acacia, meglio se piegate e tenute in bocca con una tecnica più raffinata per modulare e irrobustire il fischio. Facevamo anche trombette coi manici del tarassaco, ricavando da un piccolo taglio in testa l’elemento vibrante, proprio come per i màneghi de zuca. La cosa più bella era, prima che suonare, soffiare dall’alto il candido globo6 del pisacan maturo e rimanere ad osservare il volo dei ‘paracaduti’ cercando di seguire quello che sembrava arrivare più lontano.

C’è da aggiungere che d’inverno il territorio offriva anche l’opportunità di slittare o tentare di sciare con qualsiasi mezzo ritenuto verosimilmente idoneo, perfino tra le vigne, sulle stradine secondarie o sui prati dei Morassutti o sulle rive dei Frati. Per i ferionisti scavezzacollo rimaneva il rischio delle discese di San Lorenzo, Travazzoi e Caserme qualora naturalmente ghiacciate e momentaneamente libere da traffico.

A Villa Clizia7, oltre la strada, e all’intricato sottobosco di Fisterre, fin giù al pont de le fémene8, siamo arrivati solo qualche anno dopo.

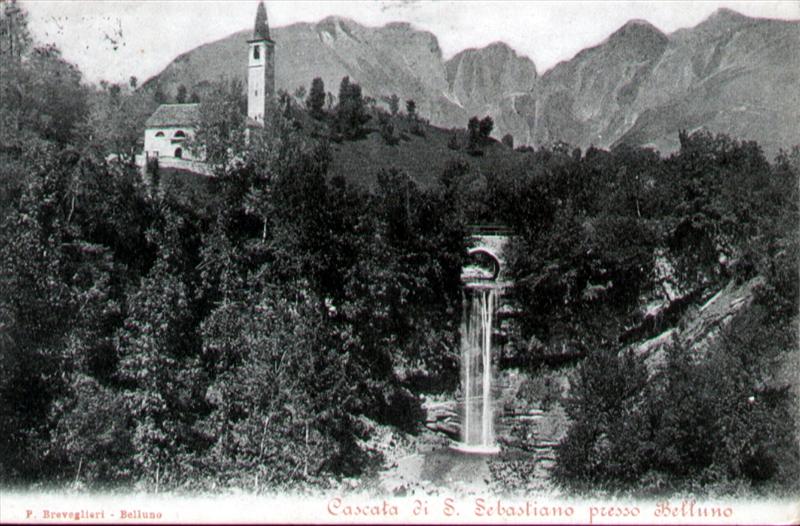

Più facile andare a fossili un po’ prima del Pont de San Bastian, dove invece si trovavano le pietre già pronte da ‘scagliare’.

- Villa Belvedere o Vescovile risale ai primi del Settecento. È forse la più bella della serie di quelle poste al limite superiore della Vignetta. L’ho potuta visitare essendo, negli anni recenti, dimora dell’Amico accademico della Cucina Italiana, Professor Giambattista Marson (cfr. De Bortoli, Gigetto. Vizzutti, Flavio. Moro, Andrea. Belluno : storia, architettura, arte. Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1984, p. 334). ↩︎

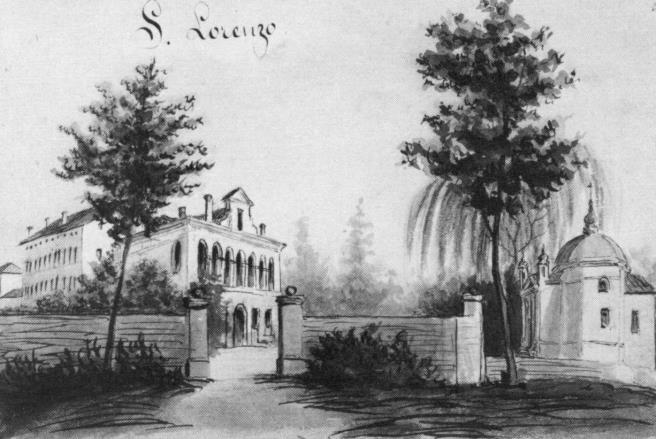

- Villa che avrei poi frequentato da adulto essendo la casa di Giovambattista Pellegrini, anche se ci veniva solo per le vacanze estive. Villa Campana, di piccole dimensioni, è del Seicento, mentre il tempietto dedicato a San Lorenzo, costruito di fronte oltre il giardinetto, è della seconda metà del Settecento (cfr. Ibidem, pag. 337). ↩︎

- Villa Morassuti, ricostruita ai primi del Novecento, incombe sulla stazione e offre la vista del doppio sentiero a rombo incrociato che va dal basso alla cima della scarpata fino alla grande scalinata centrale. Oggi il tutto è sacrificato dal passaggio della strada di circonvallazione nord della città (cfr. Ibidem, pag. 338). ↩︎

- Erano bracchi neri che dilaniavano le carni di coloro che non avevano rispettato le feste comandate (morti che tornano). ↩︎

- A me le riservava Nino Colombo, amico di famiglia. ↩︎

- L’infruttescenza della pianta i cui frutti sono i menzionati ‘paracaduti’ ovvero i semi dotati di struttura adatta a portarli distante nel vento. ↩︎

- La piccola settecentesca Villa Pagani era ancora visibile negli anni Sessanta. Negli anni successivi è stata via via inglobata nei palazzi di cemento tanto che oggi nessuno più s’immagina che esista. Nel disegno ottocentesco del Monti la si nota, dietro il muro, a destra. Sulla sinistra della chiesetta si vede la casa natale di Papa Gregorio XVI e in fondo alla via si nota un arco (presente anche in un altro disegno sul medesimo sito). ↩︎

- O ‘delle fontane’. ↩︎

Tutte le puntate

Seguici anche su Instagram:

https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/