Tutte le puntate

Il Cinquantanove fu un anno particolare con un po’ di crisi scolastica probabilmente legata allo sviluppo fisico, con uso smodato di ricostituenti che mia madre mi ammanniva tutte le mattine, a base di vitamina B. Con l’idea di migliorare il mio rendimento mi faceva alzare una mezz’ora prima del solito costringendomi a leggere, a voce alta, brani del repertorio scolastico corrente, che secondo lei si sarebbero impressi meglio grazie alla buon’ora, all’aria fresca, al mattino che ha l’oro in bocca o non so in base a che altra sua convinzione. Straordinario! Riuscivo a dormire in piedi leggendo a voce alta e sotto tortura! Già si vedeva che ero fatto per la notte e che al mattino ho il risveglio lento: questione di metabolismo, dicono.

Per l’estate a Fener mi venne l’idea di portarmi al seguito il banjo di cui mio padre si valeva in una delle scenette di maggior successo. Si fingeva un cantante country americano e, vestito da cow-boy eseguiva il suo bel pezzo – credo si intitolasse All e qualcos’altro – accompagnato da Otello Capovilla che figurava suonare lo strumento. Il suono udito dagli spettatori era evidentemente quello proveniente dal grammofono, insomma, si trattava di un semplice play-back ma allora, chi lo immaginava!

La bravura era tale che il successo portava immancabilmente alla richiesta del bis, e qui cominciava la parte comica perché, sul più bello, il ritmo veniva accelerato o rallentato (esisteva una levetta per i 33 e i 75 giri oltre che per i normali 48) il che costringeva gli attori ad adeguarsi al nuovo ritmo con tutto quanto ne consegue.

Carpendo banjo, disco e idea, feci ‘un po’ di animazione in spiaggia’ – come si direbbe oggi – dato che nel nostro mondo, erano comparsi i primi giradischi a batteria.

Similmente scimmiottavamo, in play-back collettivi, tutti i successi delle prime Hit parade, agli albori di un consumismo che nemmeno si percepiva. Talvolta poi, provavo ad improvvisare, accompagnandomi, strofette comiche che erano, più che altro, filastrocche in rima, molto demenziali, cantate per coprire l’unico accordo naturale dello strumento percosso sulle corde sopra la cassa: ma il ritmo c’era e pure la consonanza: ho sempre avuto un gran ‘orecchio’ (mentre per la testa c’è voluto un po’ di tempo, durante il quale sono riuscito a sfasciare il banjo e a perdere il disco country e persino la memoria del suo titolo… però lo so ancora benissimo canticchiare).

Magnar rùstego

Gianni B. mangiava di tutto senza mai dire nulla e perciò era il lodato dalla nonna. Io, ogni tanto, mi lamentavo della monotonia delle minestre che sostanzialmente si assomigliavano nonostante nonna Maria le chiamasse un giorno pasta e fasoi e un altro menestrón, con o senza riso o pasta, specie gli spaghetti rotti (quelli mi piacevano). Comunque mangiavo egualmente, memore della lezione avuta quando, sui 7-8 anni, mi aveva lasciato saltare il pasto un paio di volte, avendo io rifiutato di mangiare lo stesso genere di cibo col dire «tanto non ho fame».

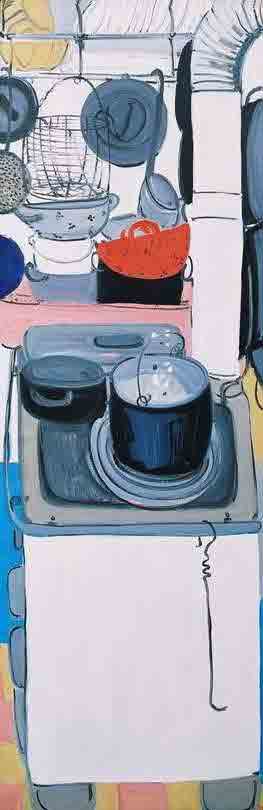

Al che, nell’occasione successiva mi ripresentò lo stesso piatto che aveva tolto dalla tavola, e così di seguito finché la fame mi tornò, eccome, e trovai eccellente quella stessa minestra[1]. Di fatto, da nonna Maria si mangiava alla antica e il gas in bombola non era ancora arrivato. Dalla mattina alla sera ardeva un fuocherello nella cucina ‘economica’, non molto grande, ma coi suoi bei cerchi in ghisa sulla piastra radiante, ogni mattina resi lucidissimi dalla paglietta di ferro e dall’olio di gomito della nonna che, alla fine, ci metteva pure un unguento d’argento e con un panno di lana lo stendeva fino a farli diventare brillanti: sul tubetto, il nome Metalcrom, che associavo al Rugby Treviso e perciò giudicavo eccellente.

Acqua calda non ne mancava mai perché la stufa, sul lato destro, aveva una cisterna metallica inserita nel pozzo del focolare, che forniva così anche questo servizio. Sullo stesso angolo partiva el canón dello scarico, il tubo metallico che portava i fumi caldi fino al camino, sfruttato sulla tre/quarti con un collare da cui si potevano estrarre, a sbalzo, dei ferri a raggiera, dove si appendevano ad asciugare canevaze e sugaman, ciapìn o qualsiasi altra cosa.

Il fuoco, lo accendeva mio nonno al mattino presto, appena albeggiava; era il suo primo compito del giorno, dopo una brevissima toelette che consisteva nel lavarsi la faccia, d’estate, fuori, nell’orto.

Di là se ne tornava con una bracciata di legna buona e co na meda fasina de stéch (una fascina di fuscelli scivolerebbe di più). Depositata la legna in legnèra, si sedeva sulla seggiolina bassa e, aperto il portello della fornèla, cominciava a rigirare un ferro diritto sulla griglia inferiore per favorire la caduta della cenere nel sottostante cassetto. Liberata così la presa d’aria, appallottolava un mezzo foglio di giornale recuperato e lo inseriva nel focolare.

Poi con cura cominciava disporre la legna fine (molto spesso erano tralci di potatura delle viti) in modo incrociato per far si che il fuoco appena acceso non lo indebolisse troppo presto, dando tempo alla legna più grossa, che disponeva sopra col medesimo criterio, di innescare saldamente la fiamma. Poi toglieva dalla scatola dei fiammiferi un fuminante[2] e con un colpo deciso lo incendiava, badando a non retrocedere col polso e così spegnere il giovane fuoco. Lentamente rigirava il fiammifero per dar forza alla fiamma e, solo dopo, l’avvicinava lentamente alla carta. E la stufa ‘partiva’.

Mattina, mezzogiorno e sera

La colazione del mattino, come quella del pomeriggio, si chiamava ‘marénda’ come pure quella che portavamo al nonno quando andava a solferar o a dar su l verderame alle viti. Noi ci alzavamo sulle otto e mangiavamo per solito pane e burro con una spolverata, poca, di zucchero. Non dista dalla verità la battuta, poi divenuta ‘belumattiana’, per cui la nonna, dopo aver cosparso il pane ingrassato, lo rovesciava lasciando solo lo zucchero che vi si era appiccicato (la quantità ottimale, secondo lei). Bevevamo anche una tazza di latte scremato, ma dall’utente, nel senso che la nonna lo metteva alla sera su un catino, in un angolo fresco dietro il secchiaio, e al mattino toglieva con delicatezza la panna affiorata che utilizzava altrimenti. Montata e incorporata con lo sbatudin (i rossi d’uovo battuti con lo zucchero fino a biancheggiare) ne risultava una emulsione deliziosa davvero degna del termine ‘merenda’. Altrimenti con l’aggiunta di latte intero e un cucchiaio di farina da aggiungere spolverizzando e mescolando di continuo per non far grumi, appena sobbollendo, faceva ridurre la crema che, raffreddata, si solidificava e diventava ‘budino’ o, tagliata a cubetti, e magari impanata, si friggeva diventando ‘crema frita’.

Se invece il nonno tornava prima si poteva mangiare con lui pane e lardo o polenta vanzada e morlac. Il morlacco di una volta non è come quelli rilanciati oggigiorno, buoni per palati signorini. Da noi passava un tizio quasi ogni mattina a venderne. Cavalcava una specie di triciclo coperto di frasche e, dentro un letto di foglie di vite, teneva nel cassone il suo bianco puzzolente tesoro.

Che profumo, aaah, e che sapore … fortissimo, di un acidulo all’apparenza molto salato.

La fetta, rapidamente tagliata, veniva riposte tra due foglie di vite e, immediatamente pagata, si portava a casa giusto in tempo per ammirare le piccole gocce di cui si era imperlata. Allora si divideva a pezzi da prendere in mano, con l’altra già pronta col suo bel pezzo di polenta, anche fredda… e alla fine ci si succhiava le dita per un po’.

A pranzo erano ormai più paste che minestre, ma con sughi di verdure – la carne una rarità festiva – con tutte le erbe dell’orto, a volte sole, a volte mescolate, tutte messe a soffriggere con un poca di cipolla e profumate con aglio o rosmarino, alla salvia, a ogni erba da orto. Pomodoro non ne esisteva ma si usava la conserva ovvero il concentrato, doppio, triplo, che aveva un color marroncino e un sapore piccante[3]. Mia nonna prendeva la pasta ‘sciolta’ dai Forcellini, di solito subiòt o conchilie. Altrimenti al posto della pasta, nello stesso sugo, disponeva delle mezze uova sode che poi copriva con la salsa e spruzzava con l’aceto di vino forte, spolverando con abbondante prezzemolo tritato.

Pane, in casa, ce n’era; a ciópe grande, a ciópe pìciole, sempre ottimo e fatto sul forno a legna del paese, a Bas Fener. Quando il nostro forno chiuse, pur di averlo ancora ‘per la quale’[4] si andò per anni a Segusino dove la tradizione prosperò fino agli anni Ottanta, beati loro!

Se per caso ne avanzava, messo in forno rinveniva tostato e si mangiava come pan biscotto, ancora più saporito per l’effetto caramello; oppure grattugiato e mescolato all’uovo sbattuto e sfrinfolato sulla minestra era meglio di qualsiasi pasta, specie se arricchito con qualche pezzetto di giuncata (formaggio fresco). In extremis, quando superava i tre panini finiva in pentola con acqua e poco sale, a sobbollire tutto il giorno; un po’ si attaccava, e si girava; e si riattaccava e si rigirava … fino a che diventava come una crema di color marroncino con odore di appena tostato: un pezzo di burro ed un rapido sbattimento ed era pronta la panadèla (e te la lascio tutta la pappa col pomodoro alla toscana! pur col giusto rispetto dovuto).

Tra creme di latte e caramelle caserecce

Non si pensi che ci mancassero le caramelle! È vero, non ne avevamo molte di incartate ma chi se le dimentica le pierete de orzo? Mia nonna nel pentolino di ferro scioglieva lo zucchero con l’acqua e una noce di burro e poi lo rimestava di continuo fino a che si faceva biondo e trasparente. Poi lo versava sul tavolo di marmo, che prima aveva bagnato, e con la lama del coltello grande (sempre bagnata) lo tirava sottile e lo lasciava intiepidire. Quindi lo segnava a croce incidendo la pasta a quadretti. Quando era ben freddo, il dolce si staccava dal tavolo e si spezzavano le pierete lungo le linee critiche.

Se invece nello zucchero sciolto si caramellavano anche pezzetti di noci o nocciole o di mandorle spellate tolte dalle pesche nostrane a suon di sassate, allora si faceva il croccante!

Una tecnica analoga si utilizzava poi per fare fruttini con la polpa di pesche, di pere e di cotogne soprattutto.

Le novità

Le novità però c’erano anche allora. Quella a noi più gradita era l’aqua de visì, l’acqua frizzante, così nominata dal nome della prima marca emergente. Poi ne arrivò una italiana di cui non rammento il produttore[5]. Riempita d’acqua la bottiglia, di quelle con tappo bloccabile a tenuta, vi si versava dentro il contenuto granulare e bianco di una bustina di color verde; poi, con attenzione, si preparava aperta la bustina di colore rosso, avvicinandola piano all’imboccatura del contenitore. Bisognava infatti immettere in fretta il nuovo componente e riuscire a chiudere il tappo ermetico prima che la reazione dei componenti iniziasse a generare le bolle. Si attendeva un minuto e la novità era servita.

[1] L’aneddoto è passato, in seguito, nel repertorio dei Belumat, con molti altri similari.

[2] Versione dialettale del ‘Fulminante’ con cui si identificava una marca di fiammiferi.

[3] Anni dopo, la madre di Patrizia, lastesana, mi raccontava che la nonna, ai tempi della prima guerra mondiale, lavava i panni per le truppe italiane che guerreggiavano dalle parti del Col di Lana. Perciò a lei e compagne veniva passato il rancio che prevedeva anche la pastasciutta condita col rosso di pomodoro – mai visto prima in zona. Così, sospettose della novità, se ne andavano a lavare la pasta alla fontana e la ricondivano col burro fuso, alla usanza locale!

[4] È un modo popolare per dire ottimo.

[5] Credo fosse Idrolitina di Gazzoni.

Seguici anche su Instagram:

https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/