Una uscita a Scarga l èsen (1963)

Scaricalasino è il nome popolare antico di Monghidoro, paesino a cavallo tra le province di Bologna e Firenze proprio in cima alla Futa. Arrivato in loco, padre Beltrame-Edelweiss non ci aveva messo troppo tempo per farsi benvolere dai suoi nuovi parrocchiani e macchinava già con gli Alpini dell’Appennino e con le risorse locali, adattandosi a ogni fin di bene. Il legame di vero affetto-rispetto coi Bellunesi si mantenne forte. Andammo a trovarlo e conoscemmo i suoi nuovi amici che divennero subito anche i nostri.

Conoscemmo il Carlo Berti, cultore di bottiglie che chiamava ‘testi sacri’, ovviamente stipati nella sua biblioteca (la cantina) con i salami appesi, fatti al taglio; incontrammo Rossetti, alpino pure lui, magistrale organizzatore; la straordinaria famiglia Sazzini, con Margherita in testa che già in quegli anni gestiva l’Albergo Ramazzotto, col padre addetto alle specialità locali, che si faceva i prosciutti, andava a scegliere l’olio e conservava per l’inverno ogni sorta di delizie; con Raffaele che viaggiava sui due versanti per trovare i vini migliori, con le zie specializzate nella cucina locale. Una sapeva tirare a mattarello una sfoglia più grande del tavolo della cucina che sarà stato un 2 x 3 [mai vista altra cosa del genere, un lenzuolo di pasta volare in aria per essere arrotolato come un tessuto prezioso … e poi la mano veloce sul coltello e l’occhio attento per fare tagliolini fini da brodo, tutti eguali, o tagliatelle da sugo, un po’ più larghe; pasta da prendere in mano e da far riscivolare sull’asse di legno, spolverizzata di farina fina, per farne onde dorate di prelibatezza]; l’altra zia era specializzata in secondi, manzi, polli e selvaggina. Con l’aiuto di tutti usciva da quella cucina ogni ben di Dio: i tortelli, quelli veri, da brodo, che sono piccoli come la punta di un dito e un mare di fettucce da condire con un sugo che ti svegliava al mattino come altrove l’odore del caffè. Voglio dire che non fu affatto un sacrificio portare coro e compagnia per far di nuovo festa; e ripetemmo la cosa più volte e con qualche variante che non fa mai male.

Beat beat beat

In quei fatidici primi anni Sessanta, anche a Belluno era esplosa la febbre dei complessi beat, come d’altronde in ogni contrada d’Italia.

Con altri amici demmo vita ai ‘Four Crazy’[1], cambiando successivamente il nome in I Pionieri[2]. Giorgio Fornasier invece entrò a far parte delle mitiche Ombre[3].

Paolo Valduga era stato mio compagno di classe alle elementari; di carattere riservato e tranquillo girava sempre tirato come un damerino ed era certamente il più ‘elegante’ di noi. Forse per questo qualcuno gli aveva affibbiato il soprannome di ‘Claretta’, che suonava comunque ‘nobile’.

Giampi Barlò era più sanguigno e suonava benissimo il sax; imparò a suonar bene anche la chitarra, specie come solista, e in un tempo brevissimo [da far perfino rabbia]. D’altronde la musica per lui era di famiglia avendo uno zio ottimo musicista, che partecipava anche alla CAV.

Maurizio dall’Asen, era soprannominato ‘scabio’, dal nome dell’omonimo vino rosso che, a dir poco, è grintoso ma che nel colore vira al viola come era il suo naso d’inverno. Quando percuoteva la batteria diventava difficile parlargli perché sembrava che tra lui e lei scoppiasse un bisticcio personale.

Usque tandem Catilina

Nulla di meglio allora, visto che a Fener continuavo ad andarci sempre, di organizzare una serata col gruppo per farci, soprattutto, una bella figura con le ragazze, oltre che coi consueti amici.

Gli amplificatori li trovai in loco e preparato che fu il palco in piazza, aspettai con ansia l’arrivo degli altri guitar men. La serata filò liscia e io sfruttai anche tutto il mio repertorio da imitatore.

Il successo ci arrise a tal punto che tutto finì in una bisboccia colossale. Per dovere di ospitalità, andai anch’io a dormire con gli altri suonatori all’Albergo Bacchetti e fu bene, altrimenti ciò che capitò sarebbe stato difficilmente raccontabile. Dirò solo che ad una certa ora della notte, Paolo si trovava all’interno di un armadio col lenzuolo addosso e sproloquiava in latino, Giampiero aveva la testa dentro un secchio con seri problemi di tenuta e Scabio girava dal secchio all’armadio ridendo e chiedendo ma statu ben? statu ben? Per fortuna a qualche ora arriva di nuovo il sole.

Storia della mia Meazzi

Quello più scarso del trio di chitarre ero io e ne davo colpa specie alla chitarra che non era adeguata.

Ne avevo recuperata una normale cui avevo applicato un pik-up esterno; per l’’ampli’ mi servivo di quello di Paolo ma era come essere senza strumento, praticamente un mezzo suonatore.

Il mito di tutti era la Fènder e io non avevo una chitarra elettrica vera! Ah, se la sospiravo!

Una sera mio padre tornò da Milano ed entrò in casa con un sorriso strabiliante. Mi tirò giù dal letto (dove ero appena andato) e, guardandomi felice negli occhi, mi disse «Ho una sorpresa per te». Poi uscì e prese uno scatolone, ri-uscì e se ne ritornò ancora con un altro di più sottile e lungo… «Ho girato tutta Milano per trovare questa – mi disse – e mi hanno detto che è ottima».

Dallo scatolone uscì un bellissimo amplificatore con la cassa tutta argentata e dal fodero rigido una chitarra Meazzi rossa fiammante, mai sentita però nominare. Non feci una piega, non dissi nulla e tornai a letto. Ancora oggi penso a quanto male deve esserci rimasto mio padre[4] e a quanto sia difficile esaudire i sogni o tradurli in realtà.

Col tempo l’ho rivalutata e mi ci sono pure affezionato; non è stato un amore a prima vista ma una conquista lenta e reciproca, anche sofferta, come lo sono tutte le storie durevoli. Ma l’ho capito solo tardi e, coi primi soldi guadagnati, mi sono comprato la Fènder. Bravo mona!

Giro in bici

In ogni caso Fener era rimasta nel cuore a Giampiero che in quel tempo girava parecchio in bici. «Vuoi che ci facciamo una pedalata fino laggiù? in fondo sono solo una cinquantina di chilometri»

pensai che in fondo era vero e che, salvo la salita di Quero, il resto era pressappoco in piano: «Benón, andón… ma pian parché no son abituà: se fae Belun-Musoi, rive su desfà».

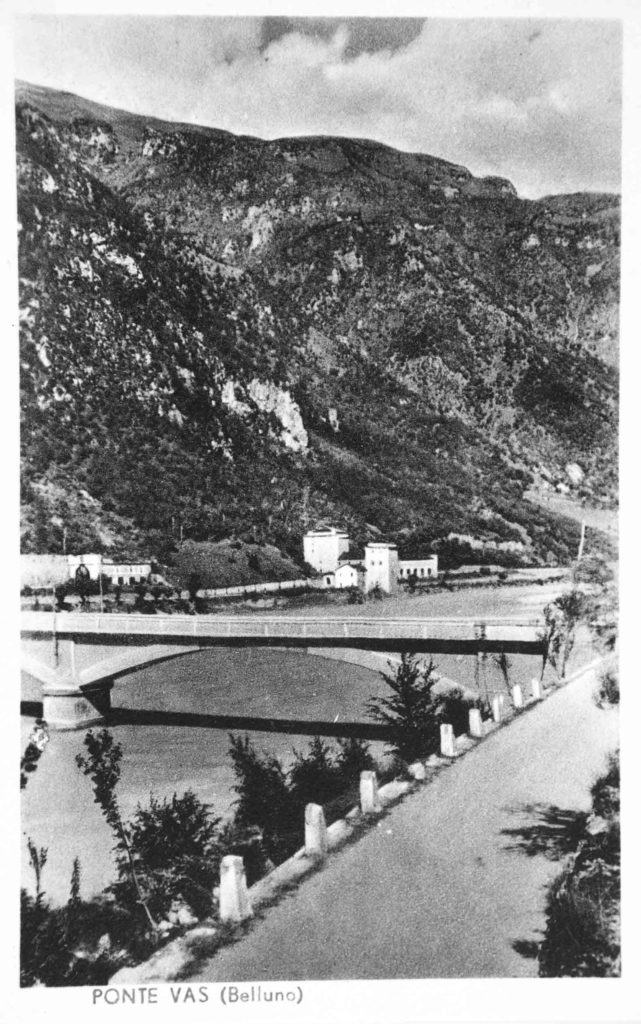

Così partiamo una bella mattina fine giugno – la scuola era da poco finita – e prendiamo la via feltrina con grande entusiasmo e spensieratezza. Arrivati a San Fermo, ci siamo fatti il primo dei panini di conforto; poi come saette, giù per le curve del Boscon (il rettilineo in discesa ancora non c’era[5]) fino a Bribano e poi a Sedico, Santa Giustina, Busche, taglio per Arsié, bevuta d’acqua sotto San Vittore con merenda del secondo panino e subito via lesti fin giù a Castenuovo poco più avanti alla stazione di Quero-Vas. Qui occorre decidere se andare su a Quero o passare il ponte e tentare la stradina per Segusino: c’è meno dislivello anche se un tratto è ancora sterrato; ma siamo forti e prendiamo la salita. «No ghe ne pose pì» dico a Giampi, e siamo solo a metà. Lui rallenta e mi aspetta, quasi m’incoraggia con lo sguardo e gli sembra impossibile che uno più magro di lui si trovi in quella situazione disperata. Piano ma piano piano arrivo su, di fianco alla chiesa e al cinema dell’oratorio: ora è tutta discesa. La prendo piano e quasi freno per vendetta; voglio riprendere fiato ma riesco a parlare al compagno che siamo quasi all’albergo Tegorzo; piano, via piano fin sotto il cimitero, poi col sorriso attraverso il paese fino al ghetto e alla casa di mia nonna: «Atu che che te sé pàlido, toh, séntete qua» e mi offre un bicchierino di prugna – mai vista una cosa simile – e uno al Barlò. Facilmente compresa la situazione ci ospita volentieri; poi si mette a preparare da mangiare, visto che è quasi mezzogiorno.

Nel frattempo mi riprendo e penso che il peggio sia passato, questo almeno fino al momento di alzarmi con l’idea di portare Giampiero a vedere la càneva e l’orto. Gambe: dure; muscoli offesi mandano stillate minacciose come a dire sta fermo: obbedisco ma sono già inquieto al pensiero del ritorno. Meglio partire presto, quasi subito dopo desinato, così andiamo piano, con tutta la nostra calma. Giampi è d’accordo ma si vede che pensa male: «Facciamo la Sinistra Piave che è piana; così ci fermiamo a Marziai, da Toni e poi a Lentiai, da Pistagna e da Gigi, a Trichiana eeee…». Mi stava cercando ospedali da campo sulla via del ritorno, il buon amico, e se all’inizio mi prendeva in giro, avendone ben d’onde, ora condivideva le mie silenziose pene a ogni pedalata.

Cinque ore per fare i 50 chilometri – forse meno – del ritorno. Arrivato sfigurato a Belluno alle 19, mia zia Maria mi ha fatto dormire da lei in via Mezzaterra, cosa che ormai non facevo più da parecchi anni (avvertendo i miei del pernottamento esterno). Così, mentre mi passava impacchi d’acqua fredda sulla testa per placare uno spunto di febbre, ho rivisto lo specchio a forma di luna che mi piaceva tanto, i quadri con le oleografie appesi ai muri e le altre cento cose da sempre e per sempre appoggiate sul comò. E non si sono più mosse.

Pistagna

Lucio Pistagna era un compagno di scuola con cui avevo molta confidenza, Il suo cognome vero era Piccolotto e il soprannome l’aveva ereditato da suo padre, pittore di ottima fama veneta, famoso soprattutto per essere un eccezionale interprete di paesaggi innevati. Abitava a Lentiai, in una vecchia villetta paesana di struttura ottocentesca che d’estate aveva i muri coperti d’edera rampicante che le donavano un aspetto fiabesco. La madre di Lucio era una donna energica ma simpatica; Toni invece era un tipo tranquillo quasi sempre assorto nelle sue cose. Andava e veniva con la sua scatola di colori, cavalletto e tele che teneva tutte in uno sgabuzzino che dava sulla terrazza interna e non era chiuso a chiave, Una volta Pistagna (intendo Lucio) me l’aveva fatto visitare ed ero rimasto colpito da tutti quei colori e dagli odori di olio, trementina e chissà che.

Quando mi capitava di passare dai Pistagna, cercavo di trovare il momento giusto per andare a vedere se c’erano tele nuove ad asciugare, di solito appoggiate alle altre in basso o l’una sull’altra e restavo per un po’ a guardare. Quella volta che Toni mi sorprese, mi disse che era curioso di sapere perché mi piacessero, e che mi aveva notato altre volte a fare quel gesto. «Beh – mi disse – se ti piacciono tanto, puoi prendertene una, quella che vuoi»; ma ero in bicicletta e dissi «Grazie, la prendo la prossima volta». Così di volta in volta sono passati tanti anni fino a che se ne sono andati anche Toni, la signora e anche il mio quadro. A Lucio e suo fratello Piero, che è pure lui un caro amico appassionato di canto corale, e che sento ogni tanto, non ho ancora chiesto che fine ha fatto la mia tela; chissà!

Ipnosi

Una volta si era fatto uno spettacolino a Lentiai o dintorni, non ricordo bene ma so che verso mezzanotte c’eravamo io, Manlio Turrin, Ivano Pocchiesa, Pistagna, Bombasina e non so chi altro. Il senatore era Ivano che si dilettava anche di parapsicologia e di ipnosi. Ci credo, non ci credo, prova ti che prove anca mi, sta di fatto che siamo arrivati a piedi fino a casa di Manlio, che stava a Busche, a fianco della diga[6], e con l’ultimo giro di ombre sono state fatte anche ‘ste prove. Su me i tentativi fecero fiasco, come su un altro socio e già consideravamo che fossero tutte balle; quando toccò a Pistagna, Ivano gli fece incrociare le dita delle mani e chiedendogli di guardare fisso il dito indice che gli stava muovendo davanti agli occhi, continuò a parlargli dolcemente pregandolo di rilassarsi, e ancora e ancora fino che a un certo punto gli disse: «Al tre ti sveglierai, non ti ricorderai di nulla ma non sarai capace di staccare le due mani fino a che non te lo dirò io».

Un, due, trè e Pistagna tornò nel nostro mondo apparentemente non accorgendosi di come era conciato. Venne presto il momento che tentasse di staccarsi dalla congiunzione proibita ma nulla, non ci riusciva; sorrideva come non stesse succedendo a lui e continuava a tirare indietro le mani senza esito. Poi lo fece con più forza, ma ancora niente da fare e cominciò prima a sacramentare e poi ad affannarsi e a piagnucolare fino a che Ivano lo tolse molto semplicemente dall’imbarazzo ordinandogli di smetterla. Restammo tutti zitti e commentammo: «Masa ombre», e via!

Assistente mago

Fra le mie attività ‘artistiche’ ho fatto persino l’assistente di Manlio Turrin o meglio del Mago Turrini con cui ogni tanto mi capitava di fare qualche spettacolino; ciò prima che la moglie diventasse la sua vera partner o nei casi di assoluto ripiego. Per questo fin dagli anni Sessanta conosco molti trucchi che però non si dicono (come portare via i conigli ‘vivi’ usciti dal cappello). Una volta [una quindicina d’anni più avanti] eravamo a Quero, noi Belumat e Turrini, e Manlio stava presentando il gioco della piccola ghigliottina.

Si trattava di chiamare un ospite dalla platea e fargli mettere un dito nel congegno per poi mimare l’azione di taglio. In anteprima, il mago, infilando una carota, faceva vedere che essa veniva tranciata di netto dalla lama. «Ma il trucco c’è», ha pensato il temerario anche quella volta ed è salito sul palco tutto baldante lasciandosi infilare il dito nell’ordigno. Poi, con un ultimo ripensamento ha aggiunto: «Tanto no sucede gnent, no»?- Malauguratamente aveva di fianco Giorgio (cui le dita della mano destra mancavano per il maledetto incidente di anni prima) che, facendogliele vedere soggiunse: «De solito nò … ma qualche volta»! Al che il volontario è sbiancato e si è messo a gridare che lo liberassero mentre il pubblico si scompisciava dalle risate e Manlio, con un colpo secco lo liberava finalmente dal dubbio atroce.

[1] Era il 1963 e vi partecipavano: Paolo Valduga (chitarra), Giampiero Barlò (chitarra e sax), Maurizio ‘Scabio’ Dall’Asen (batteria), Gianluigi Secco (basso).

[2] Con I Pionieri, Elso Dal Pont andò a sostituire Dall’Asen.

[3] Le Ombre iniziarono l’attività nel 1963. Giorgio entrò nel 64 sostituendo nella funzione di chitarra bassa e voce solista Riccardo Savaris che le aveva fondate assieme a Sergio Nadalet (chitarra solista), Franco Comin (tastiere) e Bepo Graziani (batteria).

[4] È una delle poche cose che, tornassi indietro, non rifarei. Si tratta di una cattiveria infinita.

[5] La variante migliorativa fu realizzata in seguito.

[6] Il padre era custode della presa d’acqua dell’Enel.

Seguici anche su Instagram:

https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/